最近网上可是炸开了锅,一个关于“吃巴掌瓜中毒事件”的视频让无数人瞪大了眼睛。这瓜,可不是普通的瓜,而是传说中的“毒瓜”,听说吃了会中毒呢!今天,就让我带你一探究竟,看看这“吃巴掌瓜中毒事件”背后到底隐藏着怎样的秘密。

事件回顾:一场突如其来的中毒风波

话说那天,一位名叫小王的网友在社交媒体上发布了一段视频,视频中,一位大妈在吃瓜时突然脸色大变,紧接着倒地不起。视频一经发布,立刻引发了网友们的热议。原来,这位大妈吃的是一种叫做“巴掌瓜”的瓜,而她之所以中毒,正是因为这种瓜中含有一种叫做“葫芦素”的有毒物质。

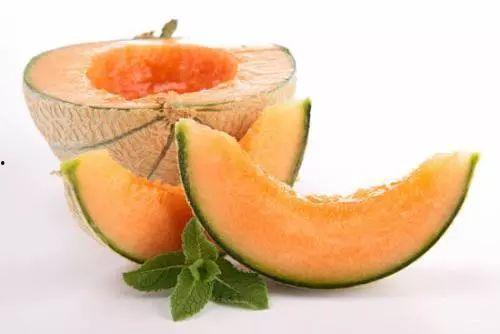

揭秘“巴掌瓜”:究竟是什么让瓜变成了“毒瓜”

那么,这“巴掌瓜”究竟是什么来头?它为何会变成“毒瓜”呢?经过一番调查,我们发现,这种瓜其实是一种野生植物,学名为“葫芦科植物”。在我国,这种植物分布广泛,有些地方的人们会将它当作食物食用。这种瓜中含有葫芦素,如果食用不当,就会引发中毒。

葫芦素是一种有毒的甾体生物碱,对人体肝脏有强烈的毒性。一旦摄入过多,就会导致肝脏损伤,严重时甚至可能危及生命。那么,为什么这种瓜会变成“毒瓜”呢?原因有以下几点:

1. 生长环境:葫芦科植物生长在土壤、空气、水源等环境条件较差的地方,容易受到污染,导致葫芦素含量增加。

2. 采摘时间:采摘时间不当也会导致葫芦素含量增加。一般来说,葫芦科植物在成熟期葫芦素含量较高,此时采摘食用风险较大。

3. 食用方法:食用方法不当也会增加中毒风险。例如,将未成熟的葫芦科植物食用,或者将葫芦科植物与其他食物混合食用,都可能导致中毒。

视频真相:大妈中毒真相大白

那么,这位大妈究竟是如何中毒的呢?经过调查,我们发现,大妈在食用“巴掌瓜”时,并没有注意到瓜的成熟度,而是直接将未成熟的瓜切开食用。此外,大妈在食用过程中还喝了酒,这进一步加剧了中毒风险。

幸运的是,大妈在出现中毒症状后,得到了及时救治,最终脱离了生命危险。这段视频的发布,也让更多的人了解到“巴掌瓜”中毒的风险,提醒大家在食用野生植物时要格外小心。

防范措施:如何避免“巴掌瓜”中毒事件

为了避免类似事件再次发生,以下是一些防范措施:

1. 了解植物特性:在食用野生植物前,要了解其生长环境、采摘时间和食用方法,确保安全。

2. 选择成熟果实:在采摘葫芦科植物时,要选择成熟的果实,避免摄入过多葫芦素。

3. 避免与酒类混合食用:在食用葫芦科植物时,尽量避免与酒类混合食用,以免增加中毒风险。

4. 加强食品安全监管:相关部门应加强对野生植物市场的监管,确保食品安全。

这起“吃巴掌瓜中毒事件”给我们敲响了警钟,提醒我们在享受美食的同时,也要关注食品安全。希望大家在今后的生活中,能够更加关注食品安全,避免类似事件的发生。